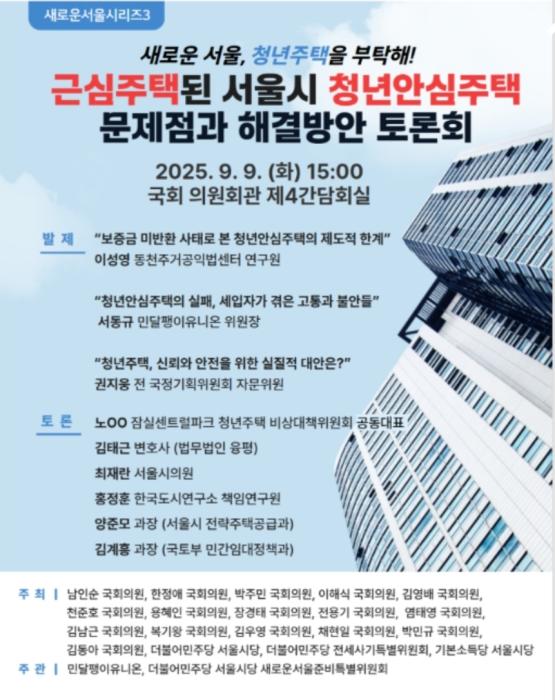

서울시가 청년들의 주거 불안을 덜어주겠다며 도입한 청년안심주택이 오히려 청년들을 주거 위기로 몰아넣고 있다. 보증금 미반환, 관리비 폭탄, 공공의 관리 부재 등 다층적 문제들이 드러나면서 제도 전반에 대한 신뢰가 무너졌다. 이번 사태는 단순한 행정 미비를 넘어, 민간 중심의 청년주거정책이 갖는 구조적 한계를 보여주는 사례라는 지적이 제기된다. 지난 9일 국회 의원회관에서는 '근심주택된 서울시 청년안심주택 문제점과 해결방안 토론회'가 열렸다.

■ 보증금 미반환, ‘안심’의 근간을 흔들다

청년안심주택 최대의 문제는 보증금 미반환 사태다. 잠실 센트럴파크, 사당 코브 등에서 발생한 피해 규모만 수백억 원에 달한다. 서울시가 공개한 자료에 따르면 청년안심주택 2만4천여 호 중 약 2,100세대가 보증보험에 가입하지 않은 상태였고, 이 중 287세대는 이미 경매와 가압류 절차에 들어갔다

문제는 피해가 단순한 금전 손실을 넘어 삶 전체의 붕괴로 이어진다는 점이다. 한 청년은 “이직을 준비하다가 보증금을 돌려받지 못해 계획을 포기했다”며 “일상적인 두통과 위경련까지 겪고 있다”고 증언했다

청년 세대의 전 재산과 미래 계획을 송두리째 흔드는 결과다.

■ 관리비와 주거비, 또 다른 ‘함정’

청년안심주택은 초기부터 과도한 관리비와 임대료 구조로 비판 받아왔다. 서울시는 대책으로 ‘주차장 유료 개방’을 통해 관리비를 낮추겠다고 했지만, 이는 임차인 부담을 근본적으로 줄이지 못하는 임시방편에 그쳤다. 실제로 같은 입지와 면적임에도 불구하고 관리비가 두세 배 차이나는 불합리한 사례가 속출했다.

게다가 임대사업자가 세제 혜택을 누리면서도 보증보험 가입은 회피했고, 임차인들은 보증금 90%까지 대출을 떠안으며 사실상 ‘사업자 대출의 보증인’으로 전락했다. 특히 한 은행에 대출이 87% 집중된 사실은 구조적 불평등과 금융 리스크를 그대로 드러낸다.

■ 공공의 책임 방기, 제도 신뢰 붕괴

입주민들이 가장 크게 분노하는 지점은 서울시의 태도다. 피해 세입자들이 수차례 민원을 제기했지만 돌아온 답변은 “민간임대라 개입이 어렵다”는 말 뿐이었다.

그러나 청년안심주택은 단순한 민간 임대가 아니라 서울시가 기획·홍보한 정책사업이다. 입주민들은 ‘서울시가 관리하니 안전하다’는 믿음으로 입주했지만, 막상 문제가 터지자 공공은 책임을 회피했다.

결국 이번 사태는 “공공은 생색만 내고, 위험은 세입자가 떠안는 구조”라는 비판을 불러왔다. 실제로 전문가들은 “청년안심주택은 청년 안심이 아니라 사업자 안심이었다”는 뼈아픈 평가를 내놓고 있다.

■ 제도 개편 요구, 공공임대 강화로 가야

토론회에 참석한 전문가들과 의원들은 공통적으로 제도 전면 개편을 요구했다. 우선 임대사업자의 보증보험 가입을 모집공고 단계에서 의무화하고, 보증금 반환 능력을 검증하는 절차를 강화해야 한다는 지적이 나왔다. 또한 임차인이 임대사업자에 맞서 협상력을 가질 수 있도록 임차인대표회의 제도화 같은 권리 보장 장치가 필요하다는 목소리도 높다.

더 근본적으로는 민간개발 중심 정책 기조에서 벗어나, 공공임대주택 확대로 방향을 전환해야 한다는 주장도 설득력을 얻고 있다. 청년들의 주거 불안을 해소하는 것은 단순히 집을 공급하는 문제가 아니라, 청년 세대의 미래와 사회적 신뢰를 지키는 문제이기 때문이다.

■ ‘안심’이라는 이름 되찾을 수 있을까

청년안심주택은 원래 ‘역세권 청년주택’에서 출발해 공공성과 민간 투자를 결합한 모델로 설계됐다. 그러나 현장은 청년에게 ‘안심’이 아닌 ‘근심’을 안겼다. 이번 사태는 청년 주거정책의 패러다임을 다시 짚어야 할 시급성을 보여준다.

“안심주택이 청년을 울렸다”는 참담한 현실 앞에서, 이제 서울시가 선택해야 할 길은 뚜렷하다. 청년의 삶을 담보로 한 실험적 민간 모델이 아니라, 책임 있는 공공성 강화다. 청년안심주택이 진정한 ‘안심’이라는 이름을 되찾을 수 있을지, 서울시와 국토부의 결단이 주목된다.