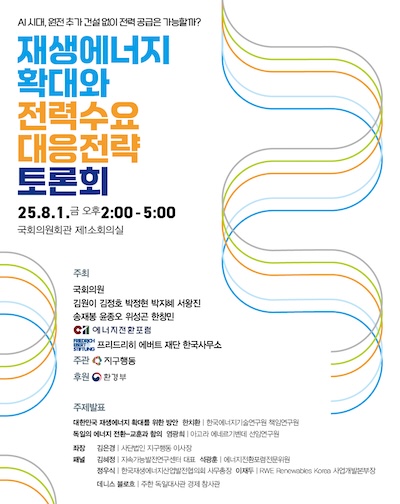

2025년 8월 1일, 국회에서 열린 ‘재생에너지 확대와 전력수요 대응전략’ 토론회에서, 정부가 추진 중인 에너지전환 정책과 재생에너지 확대의 현실적 가능성에 대한 심도 깊은 논의가 이뤄졌다. 이 자리에서 발표된 연구 결과에 따르면, 원전의 추가 건설 없이도 재생에너지만으로 2040년 전력 수요의 절반 이상을 감당할 수 있다는 분석이 제시돼 주목을 받았다.

“138.3TWh 필요 전력, 태양광·풍력으로 148TWh 생산 가능”

한치환 한국에너지기술연구원 책임연구원은 “전국 건물 옥상 25%만 활용해도 지붕형 태양광을 통해 104TWh를 생산할 수 있으며, 여기에 정부의 2030년 해상풍력 목표 14.3GW를 달성하면 연간 44TWh가 추가 확보된다”며 “합산 148TWh는 필요한 138.3TWh를 상회한다”고 주장했다. 이는 추가 원전 없이도 전력 수요 대응이 가능하다는 계산이다.

2030년까지 대한민국은 파리협정에 따라 2018년 대비 온실가스를 40% 감축해야 하며, 이 중 전력부문에서 45.9%를 줄이는 것이 목표다. 기존 원전은 활용하되, 석탄발전은 단계적 폐쇄가 전제된다.

“재생에너지 418TWh도 이론상 가능”…태양광·풍력 시장잠재력 666TWh

2040년 예상되는 전력수요 765TWh 가운데 석탄화력을 완전히 대체하려면 재생에너지 발전량 418TWh가 필요하다. 한 연구원은 “태양광의 시장 잠재력은 연간 495TWh, 풍력은 171TWh로, 기술적·시장적 조건만 갖추면 충분히 가능하다”고 밝혔다. 이는 재생에너지 중심 전력체계로의 전환이 물리적으로도 실현 가능하다는 점을 시사한다.

“서울 전력자립도 11%…분산형 전원 체계 전환 시급”

서울·경기 등 수도권 지역의 전력자립도는 11.3%로 전국 최하위다. 반면 제주도는 227.9%에 달하며, 전라남도와 강원도 등은 재생에너지 발전 잠재력이 높음에도 송전망 부족으로 출력제한이 빈번하다.

이에 따라 전문가들은 기존의 ‘중앙 집중형’ 전력망에서 벗어나, ‘에너지고속도로’와 지역 전력자율 운영 체계로의 전환이 필요하다고 강조했다. 전력망을 5개 권역(수도권, 충청, 강원, 영남, 호남)으로 나누고 지역 단위로 요금제와 전력 자립도를 운영해야 한다는 주장도 나왔다.

“에너지 공간은행 도입을”...재생에너지 부지 확보 방안 제시

한 연구원은 “지붕, 유휴지, 폐광, 폐염전, 무인도 등 태양광·풍력 적합 부지를 공공이 확보하고 중개하는 ‘재생에너지 공간은행’ 도입이 필요하다”고 밝혔다. 이는 기존 농지은행 모델을 에너지 분야로 확장한 개념으로, 공공기관이 유휴부지를 등록·평가해 발전사업자와 연계하는 구조다.

국민이 직접 태양광 설치에 참여하고 블록체인 기반의 ‘한전코인’으로 수익을 배분받는 제안도 나왔다. 이는 국민 참여형 에너지 정책으로, 재생에너지 확대와 사회적 수용성을 동시에 달성하기 위한 방안으로 주목된다.

“반도체·AI 수도권 집중은 에너지전환 정책에 역행”

지속가능발전연구센터 김혜정 대표는 “호남 등 재생에너지 생산지에서 수도권 용인 반도체 클러스터로 장거리 전력을 공급하는 구조는 지역분산형 에너지체계 구축이라는 정책기조에 반한다”고 비판했다. 수도권의 전력집중은 송전망 과부하와 정전 위험을 초래하며, 재생에너지 기반 첨단산업은 오히려 지방 이전이 필요하다는 지적이다.

독일 사례는 시사점…“에너지전환은 성장동력”

아고라 에네르기벤데 염광희 선임연구원은 독일 사례를 소개하며 “독일은 이미 재생에너지 비중이 54%에 달하며, 40만 개의 일자리를 창출하고 있다”고 밝혔다. 독일은 태양광과 풍력을 중심으로 지역 부가가치를 창출하며, 2035년까지 전력부문 탄소중립을 목표로 하고 있다.

이번 토론회는 재생에너지만으로도 충분히 전력수요를 감당할 수 있다는 과학적 근거를 제시했다. 하지만 실현을 위해선 분산형 전력망 구축, 지역 요금제, 입지정보 공개, 공공 중개 플랫폼 등 전면적 구조개편이 요구된다. 재생에너지 확대는 단순한 기술 문제가 아닌, 정치적 결단과 행정 혁신이 수반돼야 하는 과제임을 다시금 상기시켰다.